Nelle ultime pagine del secondo volume di Civiltà materiale. Economia e capitalismo (secoli XV-XVII). I giochi dello scambio, Braudel si chiede perché in Europa e non in Cina, perché a Firenze e non a Costantinopoli; si chiede perché il capitalismo sia attacchino in Italia e non in Nord Africa, e quali siano stati gli ingredienti che hanno reso possibile questa affermazione.

L’ingrediente fondamentale è stato lo Spirito protestante, come sostiene Weber, oppure la speciale razionalità Europea come dice Sombart?

Il modo di ragionare di Weber, dice Braudel, un modo ricco di sfumature, un modo sottile e confuso di ragionare, è un modo al quale devo confessare di essere allergico non meno di quanto lo fosse Lucien Febvre.

La dimostrazione di Weber, dice Braudel, è piuttosto sconcertante, e si perde in una meditazione molto complessa. Egli, dice, si pone alla ricerca di una minoranza protestante che sarebbe portatrice di una mentalità, tipo ideale dello «spirito capitalista». Tutto ciò, dice, implica tutta una serie di presupposti. Complicazione supplementare: la dimostrazione viene compiuta all’indietro nel tempo, procedendo dal presente verso il passato.

Weber parte dalla Germania del 1900, da una statistica raccolta da un suo allievo, dove si mostra il primato dei protestanti sui cattolici per quel che riguarda la ricchezza e l’attività economica. Il cattolico, si dice nella ricerca, preferisce una carriera sicura, anche se compensata da un minor reddito, ad una vita rischiosa, intensa, ma apportatrice di ricchezze e onori. Gli piace mangiare e stare tranquillo. Mentre al protestante piace rischiare e accumulare ricchezze.

E con questo viatico piuttosto comico – protestanti dal lato buono, cattolici da quello cattivo della tavola e del capitalismo – Max Weber, dice Braudel, risale verso il passato. Ma questa risalita ritrova nel passato ciò che la ricerca vi pone.

Arrestarsi alla nascita dell’etica protestante è del tutto arbitrario – implica una manovra teleologica, mediante la quale l’infinitamente molteplice, la collezione di accidentalità infinitamente molteplici, viene spogliata della singolarità e accidentalità, e colta come un Essere universale, in sé e per sé necessario, che si determina e agisce secondo fini universali, il che significa coglierla come Dio.

La spiegazione di Werner Sombart, più generale, individua nello spirito scientifico e nella speciale razionalità occidentale i motori della crescita del capitalismo e dell’Europa. Anche in questo caso, dice Braudel, ciò significa attribuire la parte del leone allo «spirito», alle innovazioni degli imprenditori, alla giustificazione del capitalismo come forza avanzata dell’economia.

Gli argomenti che Sombart porta a sostegno di questa tesi, dice Braudel, difettano decisamente di peso. Che cosa vuol dire esattamente l’affermazione teatrale che la razionalità (ma quale razionalità?) si trova ad assere il senso profondo, il trend multi-secolare, come si direbbe oggi, dell’evoluzione occidentale, il destino storico, come preferisce Otto Brünner, e che questa razionalità ha sorretto insieme nel suo movimento lo Stato moderno, la città moderna, la scienza, la borghesia, il capitalismo? Insomma, dice, spirito capitalistico e ragione farebbero tutt’uno.

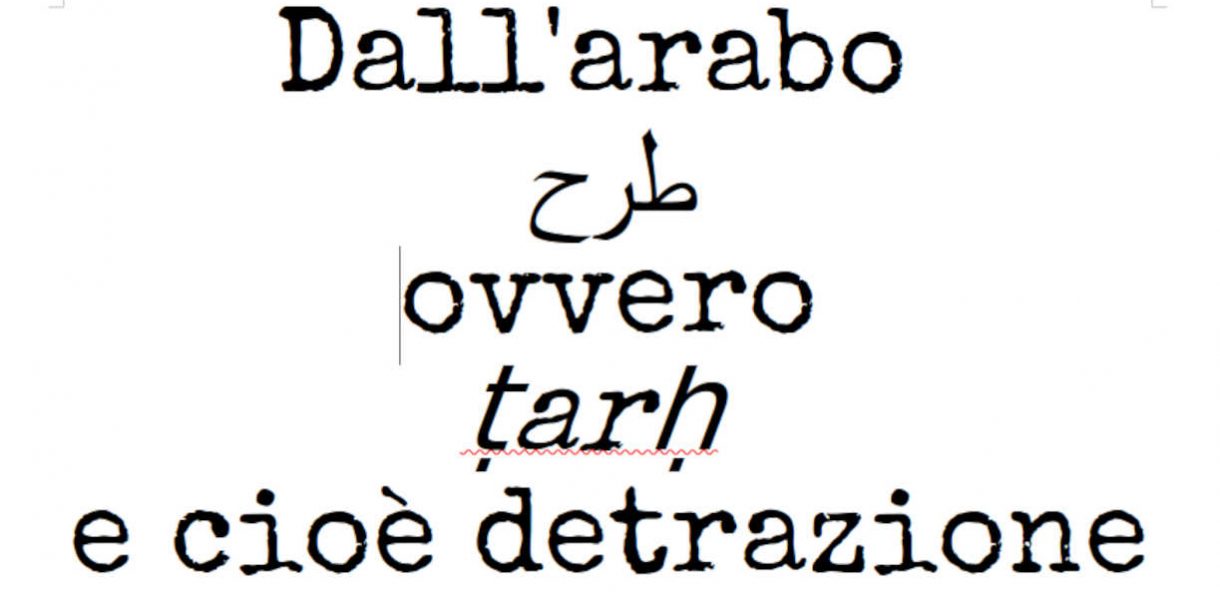

Questa ragione, che sarebbe all’origine del capitalismo, è per Sombart la razionalità degli strumenti e dei mezzi di scambio. Per esempio del Liber Abaci scritto nel 1202 dal pisano Leonardo Fibonacci. Salvo scoprire, dice Braudel, che l’Abaco è arabo e appunto a Bugia, nell’Africa settentrionale, dove suo padre risiedeva come mercante, Fibonacci imparò a servirsi dell’abaco e insieme delle cifre arabe, e apprese il modo di calcolare il valore di una moneta secondo la quantità del metallo prezioso, di misurare altitudine e longitudine, ecc. Fibonacci, semmai, dice Braudel, può testimoniare la razionalità scientifica degli arabi.

C’è poi Luca Pacioli che, nel capitolo XI della sua Summa di arithmetica, ha dato il modello compiuto della contabilità in partita doppia, e che Sombart celebra con lirismo, dicendo che non si può immaginare il capitalismo senza la contabilità a partita doppia, e che, aggiunge, la contabilità a partita doppia è nata dallo stesso spirito che ha ispirato i sistemi di Galilei e di Newton. Su questo slancio, dice Braudel, altri sono andati oltre, per esempio Spengler, che mette Luca Pacioli all’altezza di Cristoforo Colombo e di Copernico, e C. A. Cooke che afferma che l’importanza della contabilità a partita doppia non va vista nella sua aritmetica, ma nella sua metafisica.

Senonché, dice Braudel, senza nulla togliere a Luca Pacioli, nei tre secoli successivi alla comparsa del libro la partita doppia non appare come una rivoluzione vittoriosa. I manuali per mercanti la conoscono, ma i mercanti non sempre la praticano. Talune imprese non si varranno a lungo dei suo servigi, e non si tratta neanche delle minori: così la Compagnia olandese delle Indie Orientali, fondata nel 1602, oppure la Sun Fire Insurance Office, che l’adotterà solo nel 1890 (dico proprio 1890!).

Mettere all’attivo del capitalismo la «razionalità», dice Braudel, è un passo che viene compiuto senza pensarci troppo. Non vi è forse in questo, dice, qualcosa di contraddittorio? Perché la razionalità del mercato – ci è stato ripetuto infinite volte – è quella dello scambio spontaneo, non diretto, soprattutto, libero, concorrenziale, sotto il segno della «mano invisibile» di Smith, e quindi derivante dalla «natura delle cose», dall’urto della domanda e dell’offerta collettive, da un superamento dei calcoli individuali. Al pari dello Stato, secondo Smith, l’imprenditore non si deve curare dell’andamento ragionevole dell’insieme, in linea di massima automatico, perché «nessuna saggezza né conoscenza umana» sarebbero in grado di condurre a buon effetto questo compito.

Si può essere d’accordo sul fatto che, dice Braudel, non vi sia capitalismo senza razionalità, ossia senza adeguamento dei mezzi ai fini, senza un calcolo intelligente della probabilità. Ma, dice, eccoci tornati a definizioni relative del razionale, che varia non solo da cultura a cultura, ma di congiuntura in congiuntura e da gruppo sociale a gruppo sociale, secondo i loro fini e i loro mezzi. Esistono razionalità anche all’interno della sola economia: quella della libera concorrenza è una di queste, un’altra è quella del monopolio, della speculazione, della potenza.

Braudel ne ha pure per Marx e Lenin, i quali, implicitamente o esplicitamente, hanno attribuito un’evoluzione fatale al capitalismo. Per Marx, dice, il sistema del capitale, quando succede al sistema feudale, svolge una «funzione civilizzatrice», in quanto crea condizioni «più favorevoli allo sviluppo delle forze produttive, dei rapporti sociali», che danno vita al progresso, e in quanto «porta a uno stadio in cui da un lato sono eliminate la costrizione e la monopolizzazione dello sviluppo sociale (compresi i suoi vantaggi materiali e intellettuali) esercitate da una parte della società a spese dell’altra». Anche in Lenin Braudel vede agire le leggi ineluttabili della storia, e anche qui vede all’opera la teleologia, e dunque non risparmia critiche.

Che nel 1904 Max Weber e nel 1912 Sombart pensino di essere, in Europa, al centro del mondo della scienza, della ragione, della logica, niente di più naturale – dice Braudel. Ma noi abbiamo perduto questa certezza, questo complesso di superiorità. Perché mai, dice, una civiltà sarebbe in aeternum più intelligente, più razionale di un’altra?

Ogni spiegazione del capitalismo, dice, finisce – per Weber e per Sombart – col tirare in causa una superiorità strutturale e indiscutibile dello «spirito» occidentale. Mentre, dice, questa superiorità è scaturita anche dal caso, dal caso e dalle violenze della storia, da una cattiva distribuzione delle carte su scala mondiale.

Come rapportarsi al caso in una ricerca storica? Come evitare di cedere alla teleologia?

Se avessi la propensione di Sombart per le spiegazioni sistematiche, date una volta per tutte, dice Braudel, sarei tentato di sostenere che il gioco, la speculazione, è l’elemento essenziale dello sviluppo capitalistico. Nel corso di questo libro, dice, si è vista comparire questa idea nascosta del gioco, del rischio, dell’inganno, mentre la regola base consiste nel fabbricare un contro-gioco, di fronte ai meccanismi e agli strumenti abituali del mercato, nel far funzionare questo in modo diverso, se non contrario. Ci si potrebbe divertire, dice, a fare una storia del capitalismo inserita in una specie particolare di teoria dei giochi, ma sarebbe ritrovare, sotto l’apparente semplicità della parola «gioco», realtà concrete differenti e contraddittorie, il gioco di previsione, il gioco regolare, il gioco lecito, il gioco contrario, il gioco truccato… Niente che possa entrare facilmente in una teoria!

In queste poche note conclusive di un libro vastissimo, pubblicato nel 1979, Braudel espone il suo quadro strutturalista. Un quadro che si ritrova identico nel suo libro maggiore Civiltà e imperi, scritto alla fine degli anni Quaranta.

Il 1966 è convenzionamene ritenuto l’anno di nascita del Post-Strutturalismo. È l’anno in cui, all’Università John Hopkins di Baltimora, si tiene il convengo su Linguaggi critici e scienze dell’uomo.

A questo convegno partecipa un giovane Derrida, chiamato all’ultimo momento da Hyppolite per sostituire un relatore impossibilitato a partecipare. L’Intervento di Derrida mina il dominio allora incontrastato dello strutturalismo.

Nello strutturalismo classico, dice, benché la struttura continui ad operare, essa si è sempre trovata neutralizzata, ridotta: da un gesto che consisteva nel darle un centro, nel rapportarla a un punto di presenza, a un’origine fissa. Questo centro aveva solo la funzione di orientare e di equilibrare, di organizzare la struttura, ma soprattutto di fare in modo che il principio di organizzazione della struttura limitasse ciò che, dice, potremmo chiamare il gioco della struttura. Senza dubbio, dice Derrida, il centro di una struttura, orientando e organizzando la coerenza del sistema, permette il gioco degli elementi all’interno della forma totale.

In quanto centro, dice Derida, esso è il punto in cui la sostituzione dei contenuti, degli elementi, dei termini, non è più possibile. Al centro, la permutazione o la trasformazione degli elementi è interdetta. Dunque, dice, si è sempre pensato che il centro, che per definizione è unico, costituisse, in una struttura (classica), proprio ciò che, dominando la struttura, sfugge alla strutturalità.

La frattura della struttura classica si produce nel momento in cui si è dovuto pensare la legge che dominava il desiderio del centro nella costituzione della struttura classica. Da quel momento, dice Derrida, si è dovuto cominciare a pensare che non c’era centro, che il centro non poteva essere pensato nella forma di un essente-presente, che il centro non aveva un posto naturale, che non era un posto fisso, bensì una funzione, una specie di non-luogo nel quale si producevano senza fine sostituzioni di segni. Questo è il momento, dice Derrida, in cui il linguaggio invade il campo problematico universale; è il momento in cui, nell’assenza di centro o di origine, tutto diventa discorso, vale a dire sistema nel quale il significato centrale, originario o trascendentale, non è mai presente in assoluto, al di fuori di un sistema di differenze. L’assenza di significato trascendentale estende all’infinito il campo e il gioco della significazione.

Tuttavia, e qui hanno inizio le obiezioni allo strutturalismo di Lévi-Strauss (e Braudel), tutti i discorsi distruttori della struttura classica, la critica di Nietzsche alla metafisica classica, per esempio, la distruzione dei concetti di essere e verità ai quali vengono sostituiti i concetti di gioco, di interpretazione e di segno (di segno senza verità presente); la distruzione freudiana della presenza a sé, cioè della coscienza, del soggetto, dell’identità a sé, della prossimità o della proprietà a sé; e, dice, più radicalmente, la distruzione heideggeriana della metafisica, dell’onto-teologia, della determinazione dell’essere come presenza; tutti questi discorsi distruttori e tutti i loro analoghi, dice, sono presi in una specie di cerchio. Questo cerchio, dice, è unico ed esprime la forma del rapporto tra la storia della metafisica e la distruzione della storia della metafisica: non ha alcun senso, dice, non servirsi dei concetti della metafisica per far crollare la metafisica; noi, dice, non disponiamo di alcun linguaggio – di alcuna sintassi e di alcun lessico – che sia estraneo a questa storia: non possiamo enunciare nessuna proposizione distruttrice che non abbia già dovuto insinuarsi nella forma, nella logica e nei postulati impliciti a quello stesso che essa vorrebbe contestare.